Le 5 septembre 2023 est sorti Chants of Sennaar, l’une des productions françaises les plus brillantes et enrichissantes de cette année. À travers son gameplay innovant, original et un level-design très inspiré, la découverte fut inoubliable. Et cet effet-là n’a pas été présent que chez PlayStation Inside, mais partout dans le monde, puisque Chants of Sennaar a actuellement une nomination pour les Game Awards 2023, dans la catégorie « Games for Impact« . Une heureuse nouvelle que Julien Moya, directeur artistique de Chants of Sennaar et co-fondateur du studio Rundisc, ne savait toujours pas au moment de l’interview.

Par conséquent, et parce que nous tenons à ce que les productions françaises soient mises en valeur autant que les grosses productions du reste du monde, nous sommes très fiers de vous présenter notre interview avec Julien Moya, qui dévoile beaucoup de secrets et d’anecdotes autour de sa dernière production, mais aussi sur la manière dont a été co-produit le jeu avec Focus Entertainment. Chères lectrices, chers lecteurs, retrouvez ci-dessous une conversation de plus d’une heure sur l’un des plus beaux jeux de cette année : Chants of Sennaar !

Interview réalisée par Yacine Ouali et Gianni Martorana, membres de PlayStation Inside.

Yacine (PlayStation Inside) : Bonjour Julien Moya ! Pouvez-vous, en quelques mots, vous présenter et présenter Rundisc pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ?

Julien Moya : Bonjour PlayStation Inside. Donc moi c’est Julien Moya, je suis co-fondateur du studio Rundisc, avec mon associé Thomas Panuel. Nous sommes tous les deux game designers à Rundisc, mais je suis le directeur artistique et lui le développeur. De mémoire, on s’est rencontrés en 2015, et on a décidé de bosser ensemble sur notre temps libre, pour le fun. Parce que moi, je suis, encore aujourd’hui, graphiste freelance dans la communication et le webdesign, même si ça fait à peu près un an maintenant que je me suis totalement consacré au jeu vidéo. Thomas, lui, est encore salarié dans une société de service informatique et directeur de projets numériques près de Toulouse. On a décidé de faire un jeu pour s’amuser : Varion, un jeu d’action multijoueur local, fait sur notre temps libre, en tant que hobby. C’était avec Roman Cabezos, qui est sound-designer. On a fait le jeu tous les trois et il est sorti en 2018. Puisqu’on a commercialisé Varion, il nous a fallu créer une structure juridique pour le mettre sur Steam, puis sur Switch. On a donc créé Rundisc en 2018, Thomas et moi.

Très rapidement, dès le début de l’année 2019, on s’est dit qu’on allait faire un autre jeu, parce qu’on aimait ça. On est parti sur quelque chose de complétement différent, de beaucoup plus ambitieux, notamment au niveau narratif et scénaristique. C’était Chants of Sennaar. Varion, c’était un jeu exercice, c’était notre premier jeu. Moi, j’ai beaucoup bossé pour des studios de jeux vidéo en tant que freelance, sur des petits postes, mais c’était la première fois que je m’investissais autant dans un développement, et Thomas aussi. Varion, c’était un exercice pour apprendre à faire des jeux, et surtout, aller jusqu’au bout du projet. Parce que dans le monde du jeu vidéo, notamment amateur dans lequel on se trouvait il y a pas si longtemps, c’est facile de commencer des projets, d’avoir des idées cools, mais c’est beaucoup plus difficile de les mener à terme, de « shiper » un jeu avec un degré de qualité qui correspond à peu près aux standards attendus dans le jeu vidéo indépendant. La capacité à clore des projets n’est pas si fréquente, il faut se former à ça. Chants of Sennaar, par contre, c’est le jeu auquel, nous, on aurait voulu jouer. Thomas et moi, on est très fans de jeux d’aventure, de réflexion, de puzzle. Des jeux comme Outer Wilds, Return of the Obra Dinn, The Case of the Golden Idol, The Talos Principle, des jeux qu’on kiffe tous les deux beaucoup. On a voulu faire un jeu de ce type-là, avec de la réflexion, de la déduction, de l’aventure. On a lancé le développement en 2019, la pré-production : explorer les pistes, réfléchir au gameplay, développer l’univers, travailler sur le rendu graphique. On a développé la moitié du jeu seuls, sur notre temps libre, avec la participation de Rachelle Bartel, mon épouse, qui avait commencé à travailler sur les illustrations qu’on trouve dans le journal et dans le jeu.

À la Gamescom 2021, totalement en ligne à cause du COVID, on a rencontré Focus Entertainment, à qui on a parlé du jeu en leur envoyant une petite vidéo et, ensuite, l’équivalent du premier niveau. On savait que Focus, c’était des jeux indépendants plus gros que le projet qui existait à l’époque. Et à notre grande surprise, ça les a intéressés. Ça a débouché sur une présentation, une discussion et une co-production. À partir de la moitié du développement de Chants of Sennaar, Focus est arrivé et a financé l’autre moitié du développement, en plus de nous offrir tous ses services d’aide à la production, de marketing, de play-testing, de localisation. Pour ces raisons, Chants of Sennaar est une co-production Rundisc – Focus Entertainment. Pour autant, encore aujourd’hui, Rundisc n’a pas de bureaux. Ce sont encore deux personnes qui bossent depuis la maison. Grâce au budget de Focus, on a pu s’entourer, rappeler Roman Cabezos pour le sound-design, trouver Thomas Brunet pour la composition et l’enregistrement de la musique. Mais globalement, c’est une toute petite équipe qui a fait Chants of Sennaar, c’est 5 ou 6 personnes au total.

Yacine (PSI) : Merci pour votre réponse. On voit que Chants of Sennaar est un jeu très particulier et très original. Pouvez-vous nous parler de votre présentation lorsque vous avez pitché le jeu à Focus ? Leur avez-vous présenté quelque chose de plus accessible que le reste du jeu pour que ça puisse vraiment les intéresser ? Comment on fait, quand on a un concept aussi original que ça, pour essayer d‘intéresser un gros éditeur et lui faire comprendre que ça peut être viable ?

Julien Moya : Ce serait difficile de répondre à cette question parce que ce n’est pas comme ça que ça s’est fait. Quand on est arrivés pour discuter avec Focus, le jeu était développé à moitié, on avait déjà les deux premiers niveaux et l’écriture à 90 % de tout le reste. Quand on a commencé à travailler avec eux, on a travaillé avec des producteurs qui nous faisaient des feedbacks. Ça nous a permis d’améliorer le jeu, de changer des choses au fur et à mesure des play-tests. Mais globalement, on a jamais pitché le jeu à Focus. On a envoyé un trailer, ils nous ont dit qu’ils voulaient en savoir plus, donc on leur a envoyé une démo qui est l’équivalent de la première demi-heure de jeu, même si pas mal de choses ont changé depuis. On a jamais pitché le jeu parce qu’on avait déjà un truc avant. Ils ont compris d’eux-mêmes en quoi ça consistait, comment ça fonctionnait, ce qui n’est pas du tout gagné sur le papier. Quand on doit expliquer le jeu à quelqu’un qui n’a jamais rien vu, rien essayé, c’est assez compliqué de se faire une idée. On peut se dire que ça ressemble un peu à Return of the Obra Dinn, à Heaven’s Vault, mais ce sont eux aussi des jeux de niche qui plaisent seulement à une certaine catégorie de joueurs. Tout le monde ne connaît pas Return of the Obra Dinn.

C’est compliqué d’expliquer un jeu comme ça, tout comme convaincre des gens que c’est un jeu qui vaut le coup d’être développé. Et même nous, quand on a fait nos premiers essais, il fallait voir si le gameplay fonctionnait. Parce qu’il y a des idées de base, mais il faut que ça marche. Ça a été la partie la plus dure du développement, d’arriver au gameplay final. À chaque fois qu’on s’approchait d’une étape, on testait avec une quarantaine d’amis à nous. Voir s’ils réussissaient à jouer, accrocher au concept, réussir les énigmes, parce que mine de rien, c’est pas facile. Même nous, on nous aurait présenté ce jeu, on se serait demandé : « Vous êtes sûrs que ça marche un truc comme ça ? ». On n’a pas eu à faire ça, on a dit qu’on avait juste un jeu qui était en train d’être produit, qui était déjà écrit en grande partie, et avec Focus, on était seulement à la recherche d’un éditeur pour nous aider à marketer le jeu. On savait déjà avec Varion qu’un jeu indépendant, quelque soit sa qualité, s’il n’est pas supporté par un gros effort marketing sur le marché, il n’a absolument aucune chance de s’en sortir. On est plus à l’époque de Super Meat Boy, où un jeu pouvait se vendre uniquement sur sa qualité et le bouche-à-oreille, même si dans notre cas, ça a beaucoup joué sur le succès du jeu.

Malgré tout, il a fallu toute l’expertise de Focus. Et un support marketing, c’est pas forcément un budget marketing, ce sont tous leurs contacts, leur facilité à avoir l’oreille de certains médias. Nous, au départ, on devait juste les voir pour du marketing, et éventuellement avoir un petit budget pour payer un second sound-designer et un compositeur. Et à notre grande surprise, ils nous ont proposé une co-production. On ne cherchait pas autant au départ. Quand on est allé les voir, on leur a dit qu’on était en train de faire le jeu, qu’on allait le finir, qu’on a même pas besoin d’argent, parce qu’on comptait continuer sur notre temps libre. Leur argent nous a donné du confort. Moi, j’ai pu laisser de côté tous mes clients pour me mettre à 100 % sur le jeu. Quand il y a eu des green lights et des gates en interne chez Focus, on a suivi le processus classique. Ils ont évidemment un processus interne de validation des projets, de ce qu’on fait ou pas. Et les validations arrivaient presque trop tard par rapport à l’avancée du projet, c’étaient presque des formalités.

Donc je ne peux pas dire comment choper un éditeur avec un pitch super cool, sur la foi d’une idée. Ce qui nous a aidés, c’est qu’au départ, on n’avait plus que ça à montrer. Si je peux donner un conseil, qui est absolument certain pour Thomas et moi, c’est qu’un des facteurs les plus importants qui a motivé et convaincu Focus de travailler avec nous, c’est qu’on avait déjà « shipé » un jeu justement. C’est ultra important, les gens qui ont des tas d’idées, des projets enthousiastes, il y en a plein dans le jeu vidéo, mais des gens avec très peu de moyens, mais qui ont la discipline et les capacités à publier un jeu sur PC et sur console, il y en a moins. Pour nous faire confiance, il fallait qu’on prouve qu’on était plus que des gars sympas avec un chouette projet, mais qu’on était surtout capables de porter le jeu sur des consoles. Quand ils ont vu le jeu, ils se sont dits : « Okay, il y a un potentiel important sur console ». Et je suis convaincu à titre personnel que si on n’avait pas eu Varion au moment où on était venu les voir avec Chants of Sennaar, ça aurait été beaucoup plus difficile de les convaincre et ils auraient peut-être hésité beaucoup plus. Ça aurait été trop risqué pour eux de prendre ce pari-là. Arriver avec une certaine expérience, c’est beaucoup mieux que d’arriver juste avec des projets et des idées.

Yacine (PSI) : C’est très intéressant quand vous dites que vous n’avez pas suivi le chemin tracé du début à la fin. C’est vraiment particulier.

Julien Moya : On n’a suivi aucun chemin tracé parce que ni Thomas ni moi ne venons du jeu vidéo. On est des joueurs, mais moi, je n’ai jamais bossé dans un studio de jeu vidéo, je n’ai jamais été salarié. On est tous les deux ce qu’on appelle des seniors, on a la quarantaine, on n’est pas de jeunes diplômés. On a acquis une expérience professionnelle dans nos milieux respectifs qui ne sont pas celui du jeu vidéo. Et puis on s’est rendu compte, en travaillant sur Varion et ensuite sur Chants of Sennaar, qu’on n’a pas besoin de venir du jeu vidéo pour travailler dans le jeu vidéo. Il y a des compétences techniques ou créatives, de gestions de projets. Cette expérience là était particulièrement pertinente au prix d’un peu d’apprentissage, d’adaptation. Il nous a fallu apprendre Unity, etc. Mais globalement, toutes les compétences qu’on avait acquises, moi en tant qu’indépendant et Thomas en tant que directeur d’assez gros projets, avec des partenaires importants, on s’en est servi pour le développement du jeu, pour surmonter les difficultés techniques, pour faire les bons choix créatifs et stratégiques. On a un profil très atypique, je pense. D’expérience, je sais que beaucoup de gens qui pitchent des projets indépendants viennent de gros studios comme Ubisoft. D’autres ont toujours été indépendants et se sont mis tout de suite à se lancer dans le jeu vidéo indépendant. Nous, on a une trajectoire avec une expérience qui ne vient pas du jeu vidéo, et ça nous a servi, d’une certaine façon.

Yacine (PSI) : D’ailleurs félicitations, parce que le jeu a eu un joli succès, critique et public. Et ce qui est très intéressant, c’est que ce succès a dépassé les frontières ! C’est arrivé jusqu’aux yeux de Jason Schreier chez Bloomberg, de Axios, de Polygon, qui ont fait des tests du jeu et qui l’ont loué. On voulait vous demander le ressenti que vous aviez sur cette réception, non seulement française, mais aussi dans la presse internationale qui commence à placer Chants of Sennaar parmi les meilleurs jeux de l’année.

Julien Moya : Plusieurs choses là-dessus. Déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand je parlais des avantages de Focus avec ses contacts, Axios et Jason Schreier, ça nous est venu de Focus. Le directeur de contenu chez Focus, celui qui s’est intéressé au jeu la première fois et qui a fait en sorte que le jeu soit fait avec eux, connaît plein de gens et il a réussi à intéresser Stephen Totilo chez Axios, qui a parlé à Jason Schreier. Sur l’aspect international, le jeu vidéo, c’est un marché qui est, par définition, global. Donc un succès du jeu vidéo est forcément un succès international. Ça n’aurait pas de sens de dire : « Ce jeu a cartonné, mais seulement en France. ». Nous, on s’adresse aux joueurs et joueuses du monde entier, dans une certaine catégorie, mais on ne s’est jamais dit : « On va faire un jeu pour les français. ». Quand je parle des pays du monde entier, je parle des pays occidentaux, d’Asie, etc. Ce qui était certain, quand le jeu est sorti, c’est que personne ne nous attendait vu qu’on était des inconnus, le jeu lui-même n’était pas attendu. Au début, c’est la France qui a répondu. Je parle des journaux, des influenceurs, des streamers, des blogueurs, des magazines en ligne. On a eu une réponse incroyable, vraiment. Toute la presse, tous les influenceurs de jeux vidéo français. On a eu At0mium, mistermv, ensuite on a eu tous les journaux, Canard PC, Gamekult, des sites comme PlayStation Inside et pleins d’autres. C’est super cool et ça nous a permis d’atteindre un premier paquet de public qui était clairement français au début. On était très content d’avoir cette couverture et des bons retours.

Par contre, on s’est rendu compte que le marché extrêmement difficile à pénétrer, c’était le marché américain, et ça vaut pour tous les secteurs culturels. C’est un pays qui exporte beaucoup, mais qui importe très peu. Arriver à faire marcher un film français chez eux, une série espagnole, c’est beaucoup plus dur. On a eu, pendant un moment, beaucoup de mal à faire parler du jeu aux États-Unis. C’est un public particulier avec des goûts particuliers. Ils sont beaucoup sur le Game Pass, nous on est pas dessus, donc ça fait un petit frein. Mais effectivement, grâce à quelques précurseurs comme Jason Schreier, qui est quelqu’un d’extrêmement influent parmi les journalistes et spécialistes du jeu vidéo, qui a dit : « Ce jeu est trop bien, c’est le jeu de l’année. », effectivement, plein d’américains ont commencé à s’intéresser au jeu. On a eu du bol, le jeu a commencé à marcher dans ses médias là, et le succès est un peu partout dans le monde. On a beaucoup de joueurs japonais, de joueurs coréens.

Gianni (PlayStation Inside) : Après m’être renseigné sur le jeu et en écoutant certaines interviews, vous disiez que Chants of Sennaar n’était pas une relecture du mythe de Babel. C’est quelque chose que j’aimerais éclaircir puisque le nom du jeu est connecté au mythe, Sennaar venant de Shinar, l’endroit où se trouvait la tour de Babel. Il y a aussi la morale de l’histoire du jeu qui est le lien à travers le langage, qui devient universel au fil du jeu. Comment vous détachez-vous de ce mythe, pourquoi ne considérez-vous pas le jeu comme une relecture, et s’il y a des différences, sont-elles à trouver dans le propos ou dans la forme par rapport au mythe de Babel ?

Julien Moya : Ce n’est pas une relecture parce que, à l’origine, ce n’est pas ça le jeu. On avait un univers graphique qui commençait à se développer, on savait qu’on voulait faire quelque chose de labyrinthique, de très vertical, où on se perd. On commençait à avoir un style visuel qui faisait penser à de la bande dessinée. On allait voir du côté des Cités Obscures, etc. Ensuite, on s’est dit qu’il nous fallait un concept de gameplay qui était cool et aussi original que la direction artistique. Je me suis souvenu de Heaven’s Vault, auquel je jouais quelques mois auparavant. Je me suis dit qu’il y avait un concept cool à exploiter avec des glyphes et des langues. Et je suis fan de typographie, de linguistique et de langage. J’ai proposé à Thomas de faire un gameplay où on doit apprendre une langue, et ce ne sera pas une langue morte à déchiffrer à travers des ruines, ce sera une langue vivante avec des gens qu’on croise. On va devoir regarder autour de nous, comment ça vit, avec du contexte. Je me suis ensuite dit que ce serait encore plus intéressant s’il y avait plusieurs langues, pour raconter plusieurs histoires. Le jeu se renouvellerait et on pourrait les interconnecter entre elles pour faire le traducteur d’une langue à l’autre. On voulait un truc labyrinthique où il y a cinq peuples, faisons une tour ! On a commencé à imaginer ces cinq peuples, leurs histoires, leurs cultures et leurs relations les uns avec les autres. Seulement à ce moment-là, je me suis dit que ça me rappelait la tour de Babel. Cette grande tour avec des gens qui ne parlent pas la même langue. On a essayé d’orienter ça avec une direction artistique qui rappelle l’Antiquité et la Mésopotamie. Il y a une conjonction. Quand on s’est rendu compte qu’il y avait une sorte de rapport entre le monde qu’on faisait et le mythe de Babel, on s’est dit qu’on s’appuierait dessus. S’inspirer de mythes et d’assets culturels qui préexistent, ça permet aux gens de remplir des trous et d’enrichir eux-mêmes le monde qu’on est en train de faire. Tous les peuples qu’on croise dans la tour, quand tu regardes bien, ils sont à peine évoqués, ce ne sont que quelques personnages, quelques vêtements, quelques bas-reliefs.

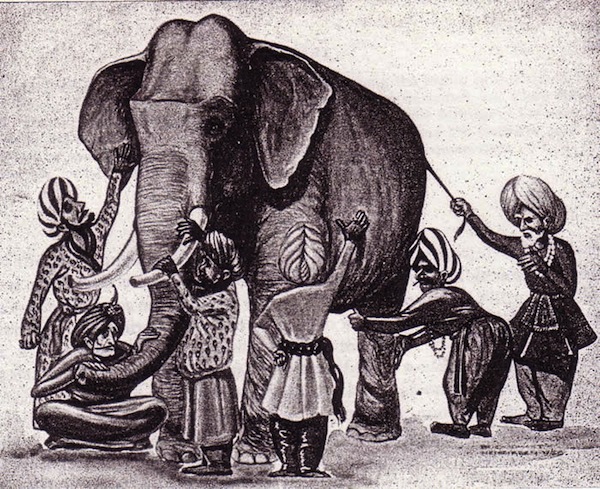

On s’appuie sur des assets culturels dans l’inconscient collectif. Pour la tour de Babel, c’est exactement la même chose. C’est quelque chose d’assez connu, qui a une grande puissance évocatrice, pourquoi ne pas dire que ça s’en rapproche un peu ? Comme ça, les gens se diront que c’est un peu le même genre de monde, d’univers. C’est aussi une bonne façon de pitcher le jeu aux gens qui n’en avaient aucune idée. Imaginez une grande tour comme celle de Babel, avec des gens qui parlent pas la même langue, on ne sait pas trop pourquoi, etc. En tout cas, ce n’est pas du tout une relecture, et ce n’est même pas la même histoire. Les liens qu’il peut y avoir sont présents par pur opportunisme. Le vrai mythe dont ce jeu est une relecture, c’est la fable indienne des six aveugles et de l’éléphant. Tu as six aveugles qu’on met devant un éléphant et chacun va toucher l’éléphant. Un des aveugles touche la patte et dit que l’éléphant ressemble à un arbre. Un autre touche la trompe et dit que c’est comme un gros serpent. Encore un autre touche l’oreille et dit que c’est un gros palmier avec des feuilles. Tous auront une idée complètement différente de l’éléphant, et un sage arrive pour dire que tous ont raison et tort, que l’éléphant à toutes ces caractéristiques que les aveugles désignent, mais qu’ils n’ont vu qu’un petit bout de cette créature. L’incapacité à voir, à prendre du recul ne nous fait que percevoir une toute petite partie de la réalité. C’est la même réalité que chacun voit d’une façon différente.

Gianni (PSI) : Okay, c’est super intéressant. On pourrait même qualifier le jeu d’expérience phénoménologique, où le but est de se mettre à la place de l’autre. Cela laisse une nouvelle clé de lecture. Vous aviez évoqué quelque chose d’autre tout à l’heure aussi, c’est la typographie. C’est quelque chose que j’ai beaucoup aimé dans le jeu, il y a beaucoup de narration visuelle. Et sachant que vous affirmez que vous n’avez aucune qualification linguistique, comment avez-vous construit ces langages et comment avez-vous eu l’idée de designer certains alphabets ? Par exemple, pourquoi avoir emprunté une esthétique qui s’inspire du sanskrit ? Comment est né tout ça ?

Julien Moya : Au départ, on a eu l’idée d’une langue, et ensuite d’en avoir plusieurs et, donc, d’avoir des peuples. Une langue, c’est une émanation de la culture d’un peuple, c’est presque son symbole. D’un peuple naît une culture et d’une culture naît une langue. On a essayé de faire des contrastes entre les peuples, certains sont monothéistes, d’autres qui cherchent leur Dieu, des esthètes qui n’en ont plus rien à foutre et qui ont créé leur petit paradis, encore d’autres qui continuent à chercher. Une fois qu’on a ces cinq peuples à peu près définis, on en est venu à leurs origines, donc leurs architectures. J’ai rempli des dossiers de références architecturales, de certains courants architecturaux, comme un niveau qui s’inspire de Toulouse, où on habite. C’est d’ailleurs en passant à côté de la Cathédrale Saint-Étienne que je me suis dis : « Cette architecture est trop bien, on pourrait en faire un jeu. » Il y a aussi le brutalisme qui a inspiré beaucoup de niveaux, l’architecture arabo-andalouse du troisième niveau, tout comme leurs costumes et leurs cultures. De là, on s’est inspirés en fonction de la culture sur la forme. Les guerriers, par exemple, il faut qu’on comprenne que ce sont des espèces de guerriers un peu brutaux, qui ont un passé. Dans l’imaginaire collectif, ce sont des Vikings, donc on va emprunter le look du futhark nordique. C’est un monde de fantasy, il fallait créer un monde qui s’appuie sur des références culturelles qui évoquent des choses aux gens. Ils sont créés par mash-up, c’est du mélange.

Au niveau architectural, on a un mélange de la culture arabo-andalouse et de la culture indienne. Leur écriture, c’est un mélange d’arabe et de sanskrit. De la même manière que l’architecture, j’ai installé plein de références, des tas d’immeubles, des tas de constructions pour essayer de les reproduire plus ou moins fidèlement. On a fait la même chose sur les lettres et les idéogrammes. C’est un mélange des différentes influences qui correspondent aux peuples tels qu’on les a fait. Pour le niveau 4, c’est plutôt l’alchimie qui nous a inspirés, avec des signes un peu cabalistiques, ésotériques, qui évoquent l’alchimie. Je suis pas mal de comptes d’architectures ou d’art contemporain sur Instagram, sur des blogs. Pareil pour les langues, ça fait des années que la linguistique m’intéresse en tant que pur profane, juste pour l’aspect graphique. La calligraphie, pour moi, c’est quelque chose de magnifique, que j’adore et que j’ai en tête depuis très longtemps. Je me suis dit que ce serait cool d’exploiter ça. La langue des bardes, par exemple, c’est du sanskrit mis à l’envers. Certains caractères sont du Devanagari que j’ai un peu remanié pour leur donner un côté plus harmonieux. Sur les systèmes de grammaires et de syntaxes, il ne s’agit pas de traduire une langue mot par mot. On a différentes façons d’exprimer le pluriel, d’ordonner les mots, pour que les phrases ne soient pas les mêmes, afin d’avoir du challenge, par exemple entre les guerriers qui ont une grammaire extrêmement simplifiée et brutale, directive, et les suivants qui sont des poètes aux phrases alambiquées. Tout fait sens dans ce jeu, on a toujours cherché la cohérence à tout moment, artistique et scénaristique.

Gianni (PSI) : Même dans le level-design, dans l’étage des scientifiques, l’horloge m’a permis d’avancer dans le jeu puisqu’elle permettait de mieux doser une formule. Je trouve ça fascinant ; la manière dont les peuples réfléchissent nous permet nous aussi d’appliquer un mode de réflexion et un langage pour avancer dans le jeu. Effectivement, on est sur une cohérence totale.

Julien Moya : L’idée est de se mettre dans la tête de ces peuples, de comprendre comment ils réfléchissent. Tu es obligé de faire ça si tu veux faire en sorte qu’ils arrivent à se parler. Comprendre comment eux réfléchissent et parlent te permet de voir les différences. La même chose peut être décrite par un mot complètement différent d’un peuple à un autre. C’est là qu’il y a un point de friction fondamental entre eux. Là où l’un voit blanc, l’autre voit noir. Donc quand tu veux dire blanc à l’un, il faudra dire noir à l’autre. Tu es obligé de te plonger dans toutes ces petites narrations environnementales, mais pas que, pour comprendre ces gens-là et ce qu’ils cherchent. Tout va dans ce sens-là et c’est une question de cohérence effectivement. C’était une grosse rigueur de notre part pour que tout ce qu’il y a dans le jeu concourt à donner ce qu’on voulait. Il n’y a pas d’à peu près, tout est là pour renforcer la compréhension d’un peuple, de ce qu’il pense et de ce qu’il dit.

Gianni (PSI) : J’avais une dernière question plus personnelle. On a souvent, dans les jeux, cette manière de se connecter à l’autre et qui, pour moi, est un moyen de s’associer à l’autre ou à soi-même. J’ai récemment rejoué à Death Stranding où, justement, il y a cette théorie de la corde et du bâton, où le seul moyen d’unifier les gens, c’est de trouver un point de connexion. Est-ce que vous pensez que le langage est un moyen d’arriver à une Pax Romana, une sorte de paix universelle qui permettrait de renouer avec notre humanité ?

Julien Moya : C’est une question très compliquée et millénaire. C’est pour ça que le mythe de Babel est encore aujourd’hui un mythe que les gens connaissent, ça évoque des choses. C’est comme les drapeaux et les pays, c’est à la fois ce qui fait la richesse de l’humanité, d’avoir cette variété, et on ne peut pas se plaindre de visiter des pays complètement différents, de voir des cultures différentes, manger chinois et japonais, voir des films américains, aller en Espagne, c’est super ! Ces langues sont des richesses car ce sont des modes d’expression différents qui peuvent créer des œuvres différentes. C’est un outil et on est un peu conditionné par son outil, donc s’exprimer dans une langue ou dans une autre va nous forcer, nous pousser à former nos idées et nos concepts différemment. Et en même temps, c’est un instrument de division, c’est le grand paradoxe du langage. C’est un outil créé pour rapprocher les gens qui devient parfois un outil de division. La religion aussi, quelque part, est un outil de cohésion. Et il suffit que deux groupes n’aient pas la même pour que ça dégénère. C’est un peu l’histoire de l’humanité. On cherche chacun à créer des choses qui nous rapprochent, mais on est, par nature, portés à s’intéresser à ce qui nous divise. Tu parlais de Pax Romana, l’Empire Romain est un asset historique assez incroyable. La façon d’unifier les peuples était complètement différente. C’est ce qu’on voit dans Death Stranding à travers les routes. Ils ont eu l’intelligence d’intégrer des cultures sans effacer les religions, les langues, les coutumes. Ils ont dit : « Okay, vous allez rester a peu près comme vous étiez, mais maintenant vous aurez nos routes, notre monnaie, notre autorité principale. ». Avec la langue et les routes, ils ont fait cette culture composite. Comme une espèce de pont.

Aujourd’hui, avec l’anglais, on peut parler d’Empire Américain au niveau culturel. L’anglais a ce rôle d’unification, et en même temps, c’est un instrument de division. Avoir une seule langue dans le monde entier, c’est aussi un signe d’appauvrissement culturel. Quand un pays domine un pan entier de la culture, ça ne donne pas forcément ce qu’il y a de plus intéressant. On n’a pas de moralité sur la langue dans le jeu. Le seul message qu’on donne, c’est que les gens devraient essayer de se mettre dans la peau des autres un peu plus souvent. Que chacun comprenne qu’on n’est pas si différents. Juste qu’on ne cherche pas au même endroit, ni de la même façon, ni avec la même loupe. Globalement, on pourrait plus s’entendre que ce qu’on fait aujourd’hui. Ce qui me semble évident, c’est que si on doit être sauvé, ça ne sera pas grâce aux guerriers, mais grâce aux scientifiques, aux diplomates, aux traducteurs, des gens qui font le lien et qui savent rapprocher les gens et trouver les façons de collaborer plutôt que des façons de se mettre sur la gueule. Malheureusement, on ne prend pas toujours le pli, le sens. On a des gens qui ne sont pas dans cette optique, mais qui ont un rapport de domination et de maintien du pouvoir. Si on doit surmonter les épreuves qui nous attendent dans l’avenir, ce sera grâce à ceux qui savent créer de l’harmonie et de la collaboration. Quand j’allume la télé, la moindre émission est sujette à concours. Dès que tu fais un truc, tu rentres en compétition avec un autre. La seule émission qui ne le fait pas, c’est Fort Boyard… Tous les progrès humains sont nés de la collaboration. Si on y arrive, ce sera en se rappelant que c’est par la collaboration qu’on peut y arriver.

Yacine (PSI) : Une dernière question sur le jeu. Il y a eu deux sons de cloche dans les réactions. On lisait parfois que le testeur n’était pas suffisamment pris par la main, d’autres disent qu’ils n’ont pas eu de problèmes majeurs à traverser le jeu. Comment répondez-vous à la question de la difficulté ? Comment fixez-vous le curseur de cette difficulté dans Chants of Sennaar vu qu’il faut réussir à ne pas frustrer les joueurs au point d’abandonner le jeu, tout en leur donnant suffisamment de challenge pour leur donner envie de jouer ?

Julien Moya : Toute la difficulté, c’est une question très compliquée. Déjà, il faut savoir pour qui on fait le jeu. On voulait faire un jeu de réflexion basé sur la déduction libre comme Return of the Obra Dinn, mais on voulait en faire un jeu non seulement joué par les fans de puzzle games, mais aussi par un public plus large. On a essayé de faire des puzzles qui soient exigeants, tout en donnant les clés aux joueurs. Le game design, je le vois un peu comme un travail d’illusionniste. Le but du game designer, c’est que le joueur gagne. Son cauchemar, c’est qu’un joueur abandonne, et c’est ce qu’on voulait absolument éviter. Quand je parle d’illusionniste, c’est donner tous les indices au joueur tout en lui laissant l’impression qu’il a réussi tout seul. Un combat de boss dans un jeu, au bout de cinq essais, tu y arrives. C’est parce qu’il y avait un coffre de point de vie au bon endroit, parce qu’il y avait les routines du boss qui étaient suffisamment identifiables pour que qu’un joueur puisse comprendre. On a mis des tas d’indices. À chaque niveau fini, on regardait si les gens réussissaient, et s’ils galéraient trop, on rajoutait un dialogue ou une inscription quelque part, jusqu’à qu’il n’y ai plus de blocage. Les 98 % de gens qui ont pris plaisir à jouer au jeu, c’est ce qu’on voulait. On allait pas faire le jeu plus dur pour faire plaisir à 2 % des joueurs. Si les gens se lancent directement avec un niveau de difficulté extrême, ils vont abandonner et ce n’est pas ce qu’on veut.

Malgré tout, ce n’est pas qu’une question de bon choix et de talent. On a eu un coup de bol, et je m’en suis rendu compte en lisant la review Steam d’un joueur qui m’a plu. Il a dit un truc extrêmement intelligent dont je ne m’étais moi-même pas rendu compte pendant tout le développement. Quand on a commencé à créer les premiers niveaux du jeu, on n’était pas du tout sûrs que les gens y arriveraient. Et à chaque fois qu’on envoyait un niveau de plus en plus difficile, on a compris que les joueurs y arrivaient. Ce joueur en commentaire Steam a dit : « Ces gars sont des génies, ils ont basé leur gameplay sur la chose pour laquelle le cerveau humain est naturellement fait : reconnaître des patterns ». C’est là où j’ai compris que tout le monde avait déjà joué à Chants of Sennaar, puisque c’est comme ça que tu as appris à parler quand t’étais gamin. Avant même d’arriver à l’école, tu te rends compte que, naturellement, notre cerveau est devenu très fort pour cette tâche spécifique qui est la reconnaissance d’une langue, de patterns et des structures et de la restitution. Parfois, au bout de quinze jours en vacances à l’étranger, tu arrives déjà à faire des phrases car notre cerveau est fait pour ça. C’est pour ça que le jeu fonctionne. Tout le monde a déjà été en position d’apprendre une langue par des indices contextuels, par observation. On a eu du bol de s’appuyer sur un truc pour lequel les gens sont naturellement doués. Face à Chants of Sennaar, les joueurs sont un peu égaux, le niveau de succès est presque le même. Parmi nos amis, certains ne jouent pratiquement jamais aux jeux vidéo, et ils ont aimé et fini le jeu. Globalement, les compétences demandées par le jeu ne sont pas des compétences demandées seulement aux joueurs.

Yacine (PSI) : Ça aurait fait une très belle tagline : « Tout le monde a déjà joué à Chants of Sennaar ! ».

Julien Moya : C’est comme The Witness qui consiste à la reconnaissance de patterns. Tu t’étonnes à chaque fois d’y arriver, c’est presque de la magie.

Yacine (PSI) : Sachant que vous avez été en co-production avec Focus, avez-vous bénéficié de soutien public en France pour le jeu ?

Julien Moya : Oui, on a eu l’aide du CNC au tout début à l’écriture. Un petit budget de quelques milliers d’euros pour finir l’écriture des langues, des dialogues et du game design. C’était Thomas, moi-même et Roman qui étaient les co-auteurs à ce moment-là du jeu. On n’a pas demandé d’aide à la pré-production et la production mais on a eu le droit au CIJV (Crédit Impôt Jeu Vidéo). C’est drôle parce que j’ai déjeuné avec Madame la Ministre de la Culture et on a beaucoup parlé du financement du jeu vidéo et du CIJV, dont le principe est que, quand un jeu vidéo français correspond à certains critères au niveau culturel et artistique, on peut avoir un remboursement du tiers des frais de production en crédit d’impôts. C’est une mécanique du système de jeu vidéo français, pour les petits comme pour les grands studios. Même Ubisoft en profite. C’est un système qui aide les studios, mais qui ne permet pas de financer un jeu. Pour ça, il y a le CNC. Le CIJV aide les entreprises à rester avec de la trésorerie. Il permet de récupérer une partie de l’investissement et encourage les travailleurs français. C’est un mécanisme très important qui permet aux studios français de rester indépendants. Le marché du jeu vidéo français se porte beaucoup mieux que d’autres dans le monde, et c’est grâce à cette indépendance qui est aidée par des dispositifs comme le CIJV. Sans cette aide là, les studios ne pourraient pas être compétitifs. C’est vital pour soutenir la création et l’indépendance des studios français. Ça nous permet, en plus des ventes de Chants of Sennaar, de penser à l’avenir du studio. On a déjà commencé à le réinvestir dans de nouveaux projets.

Yacine (PSI) : Et en tant que développeur français, est-ce qu’il y a des jeux vidéo français qui vous ont marqué cette année ?

Julien Moya : Je n’ai pas eu le temps de trop jouer ces derniers temps. Mais pleins de jeux me font de l’œil. Le problème, c’est que j’ai un PC pourri et j’attends de m’acheter une PS5 Slim pour me remettre à jour. Jusant me branche bien. The Banishers s’annonce pas mal aussi. Il y a eu une production très cool de jeux français cette année. Moi, je n’ai pas eu le temps, mais le niveau des jeux français depuis 5 ou 6 ans est quand même vachement bon. Il y a des trucs cools. J’aimerais bien avoir le temps dans les mois qui viennent.

Yacine (PSI) : Peut-on s’attendre à une version physique de Chants of Sennaar un jour ? Pouvez-vous nous parler de votre prochain projet ?

Julien Moya : Pour la version physique, je ne sais pas du tout, c’est Focus qui décidera. Le jeu performe très bien. On pensait qu’il serait clivant, mais il a un public très large. Il y aura peut-être une nomination aux The Game Awards, il y a des potentiels de portages. Ce sont des éventualités à l’étude. Si on nous propose une version physique, on dira sûrement oui. Ensuite, sur le prochain projet, on ne peut rien dire, mais le développement de Chants of Sennaar est fini depuis le printemps dernier, et ça fait autant de mois que Thomas et moi travaillons sur un prochain jeu. On essaye de voir si on peut trouver des partenaires. L’idée, pour Rundisc, c’est de faire un nouveau jeu, et on y travaille.

Yacine (PSI) : Enfin, on a une tradition sur PlayStation Inside, c’est de donner une carte blanche aux artistes qu’on interviewe. Si vous voulez parler de votre jeu, faire une recommandation culturelle ou faire passer un message à l’industrie en général, faites vous plaisir !

Julien Moya : Je peux vous donner des livres à lire : La Cité des oiseaux et des nuages d’Anthony Doerr. Je peux vous dire de lire Salammbô de Gustave Flaubert, et Perdido Street Station de China Miéville, auteur spécialisé dans la fantasy urbaine.

Yacine (PSI) : Merci beaucoup. Je lirai les livres dont vous avez parlé, et nous n’hésiterons pas à le transmettre à nos lecteurs. Merci beaucoup pour cette conversation fort enrichissante ! À bientôt pour votre prochain projet, que nous avons déjà hâte d’essayer.