Une télévision cathodique dans le salon. Deux jeunes assis par terre, manettes fermement tenues entre les mains, oscillant de gauche à droite en même temps que l’image pixellisée montre de nouveaux paysages. Des sursauts face aux petites surprises du jeu vidéo, des à-coups sur les gâchettes pour tenter de donner plus de puissance à sa technique, devant les monstrueux adversaires. Pour certains, les premiers souvenirs remontent à 1995, année de sortie de la toute première PlayStation en Europe. La fameuse PS1. Pour d’autres, il s’agira d’un jeu vidéo en particulier. S’il y en avait déjà, à ce moment précis, pour tous les goûts, les graphismes, la narration ou encore le travail des personnages ont bien évolué, avec le temps. Deux écoles se sont donc naturellement créées. Celle des défenseurs du rétrogaming et celle des gamers qui préfèrent ne pas trop froncer les sourcils face à un jeu vidéo trop pixellisé. D’où le fameux débat : le rétrogaming est-il réservé aux joueurs ringards, prisonniers d’une autre époque ? Ou bien permet-il de se replonger dans sa jeunesse, d’apprécier un jeu à la fois authentique et bien réalisé ? Vous le verrez au travers de ce dossier, le rétrogaming a encore de beaux jours devant lui. Mais, tout d’abord, parlons histoire.

Retour dans les années 1950, pour (re)découvrir l’histoire du jeu vidéo

Les gamers jouent. Et les historiens écrivent. Jusque-là, tout va bien. L’histoire du jeu vidéo ne figure peut-être pas dans les manuels d’histoire, mais il est toujours intéressant de se remémorer les fondements du sujet. Logiquement, le jeu vidéo est né grâce aux progrès technologiques de l’électronique et de la micro-informatique. Il s’agit aussi de design et, en la matière, les critiques des principaux intéressés, les joueurs, ont permis au domaine de s’améliorer.

Revenons donc à une époque où tout était à construire… Nous sommes en 1958, sur la côte Est des États-Unis. Les journées portes ouvertes du laboratoire national de Brookhaven approchent et deux chercheurs se creusent les méninges. Ils aimeraient que les visiteurs se souviennent de l’événement. Alors William Higinbotham, physicien, et Robert Dvorak, développeur, décident d’installer un ordinateur géant ainsi qu’un oscilloscope faisant office d’écran. C’est de cette manière que le premier jeu vidéo est né. Il s’agit de Tennis for two. Un court de tennis y est illustré le plus basiquement possible, avec une ligne pour le sol, une barre verticale pour le filet et un point, représentant la balle en mouvement.

En 1962, des étudiants du Massachusset Institute of Technology développent un autre jeu, Spacewar. Dix ans après, en 1971, la première console de jeu voit le jour, commercialisée par Nolan Bushnell et Ted Dabney, sous le nom de Computer Space. Ce sont les balbutiements de l’industrie du jeu vidéo. Nolan Bushnell et Ted Dabney créent Atari, en 1972. Là, c’est le début du succès.

Pong, ce nom de jeu d’arcade vous parle ? Encore une fois, le design est d’antan : une table, vue du dessus, avec deux lignes perpendiculaires, une balle et deux raquettes, représentées par de simples traits verticaux. En seulement trois ans, la réussite est mesurable : environ 40 millions de dollars de chiffre d’affaires, trois ans après son lancement. La console de salon Home Pong voit le jour assez vite, fin 1975. S’ensuit une course à la production : Magnavox et ses huit consoles (1975-1977), Nintendo et sa Color TV-Game (1977) et les fameuses Telstar de chez Coleco. Les cartouches échangeables sont créées par la Fairchild Channel F et Taito marque l’histoire avec le jeu d’arcade Space Invaders (1978).

Dans les années 1980, c’est la folie, notamment grâce à des références telles que Pac-Man et Ultima. Mais tout s’effondre avec l’arrivée des micro-ordinateurs : les gamers peuvent désormais coder leurs propres jeux vidéo et, forcément, cela implique que de nombreux jeux de mauvaise qualité débarquent sur le marché. C’est donc la crise. L’adaptation du film de Spielberg, E.T., en est l’illustration parfaite : les invendus seront enterrés dans le désert du Nouveau-Mexique. De son côté, Nintendo tire son épingle du jeu, avec la sortie de la fameuse NES, vendue à l’échelle mondiale dès 1985. Mais Sony n’a pas dit son dernier mot…

Mode avance rapide, jusque dans les années 1990 : la naissance de la PS1

Nous sommes maintenant en 1994, au Japon. Sony lance, cette année-là, le début d’une véritable révolution en matière de jeu vidéo. En effet, la PlayStation 1 regroupe à elle seule des atouts de taille : un lecteur optique de CD-ROM, une puissance redoutable, capable d’afficher de la 3D en temps réel. L’année suivante, la console de jeu sort aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie. Et c’est un succès. Le chiffre qui illustre le mieux cette réussite ? Des ventes grimpant à plus de 100 millions d’exemplaires en 10 ans. Une belle revanche contre Nintendo, avec qui la collaboration initiée avant la sortie de la PS1 n’avait pu aboutir. Mais, jugez vous-même ce qui suit.

Plus tôt, en 1988, Nintendo souhaite intégrer le concept de lecteur CD, grâce à Sony, à la Super Nintendo. La console devrait sortir sous le nom de SNES-CD. Mais elle ne verra jamais le jour. Lors du Consumer Electronics Show, en 1991, 200 prototypes de la PlayStation sont présentés au public, au moment où l’affaire du partenariat entre Nintendo et Philips est révélée au grand jour. En effet, c’est avec Philips que Nintendo décide de signer un nouveau contrat pour la SNES-CD (un futur fiasco nommé Philips CD-i). Un véritable coup dans le dos de Sony. L’objet du litige menant à ce conflit plus que médiatisé ? Une histoire de droits de licence sur les jeux vidéo SNES-CD. Une dernière tentative de collaboration entre Nintendo et Sony, visant à la production de périphériques compatibles avec la SNES, échoue.

Fort heureusement, Ken Kutaragi, qui n’est pas encore le PDG de la firme Sony (1997-2007), n’abandonnera pas son idée initiale de lecteur CD. Il poursuit ses recherches, quasiment seul, car les actionnaires de Sony ne soutiennent pas son projet à l’époque. Quand la PlayStation est sur le point de sortir, Nintendo tente d’interdire sa commercialisation, prétendant que les droits lui reviennent. Mais non, la justice donne finalement raison à Sony. La console de jeu peut être vendue, à l’origine pour un prix équivalent à 455 € de nos jours.

Grâce à Sony, c’est le début d’une belle aventure pour les gamers. Notamment avec la sortie de jeux vidéo incontournables, comme Metal Gear Solid ou encore Crash Bandicoot. Pour découvrir l’histoire de la PS1 en détail, nous vous invitons à parcourir notre page qui lui est dédiée et retrace tout son parcours, en long, en large et en travers.

La petite sœur de la PS1, la PlayStation 2, elle aussi considérée comme une console rétro aujourd’hui, sort en 2000. Elle aussi fait un carton, avec plus de 150 millions d’exemplaires vendus. Plus récemment, en décembre 2018, la PlayStation Classic a fait son entrée sur le marché. La reproduction de la PS1, moins volumineuse, contient 20 jeux vidéo pré-intégrés, parmi lesquels des incontournables, dont Final Fantasy VII, Tekken 3, Crash Bandicoot ou encore Tomb Raider. Mais c’est un flop : rapidement, elle sera bradée dans les commerces… Comme quoi, l’authenticité d’une première console de jeu n’a pas la même saveur.

PlayStation 1, les dates clés :

- 1991 : développement du prototype PSX, par Sony pour la SNES, sous forme de lecteur CD-ROM

- 1993 : naissance de la filiale Sony Computeur Entertainment, pour l’industrie du jeu vidéo

- 1994 : sortie de la PS1 au Japon, en décembre

- 1995 : premières ventes de la PS1, dès septembre, en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie

- 1997 : sortie de la version Net Yaroze, un kit de développement pour développeurs amateurs comprenant notamment une console non zonée

- 2000 : sortie de la PSOne, une version moins encombrante et plus légère de la PS1

- 2006 : fin de la production de la PlayStation 1

- 2018 : sortie de la PlayStation Classic

- Chiffres de ventes de la PS1 : 102,4 millions de consoles

Et ainsi naquit le rétrogaming…

Nous y voilà. Le rétrogaming est considéré comme l’activité des joueurs qui privilégient le jeu vidéo ancien et la collection. Mais, finalement, de quoi parle-t-on concrètement ? Le rétrogaming concerne toutes les consoles et les jeux vidéo (y compris d’arcade) qui ont marqué les débuts de cet univers si spécial. Il est donc notamment question de 2D, de graphismes basiques et de nostalgie, surtout. Cela englobe toute l’époque faste du gaming qui commence, on le rappelle, à la fin des années 1970. Et, en ce qui concerne le point final de cette ère rétrogaming, les avis semblent plus divisés. Certains considèrent que l’ère du jeu rétro s’achève en 2005. On pourrait ainsi inclure la PlayStation 2, sortie en 2000. D’autres estiment que le rétrogaming prend fin dans les années 90. Les premiers fondent leur argumentaire sur deux points : la disparition, avec l’arrivée des PS3, Xbox 360 et Wii, des formats exclusivement physiques et le fait que de nombreux jeux ne soient désormais disponibles qu’en version online. Difficile, en effet, de collectionner tout le catalogue d’une console lorsque les serveurs sont amenés à fermer, n’est-ce pas ? Ceux qui soutiennent que la fin du rétrogaming a sonné plus tôt, à l’aube du nouveau millénaire, se basent sur d’autres éléments. Pour eux, il s’agit plutôt d’une histoire de génération de console. Concrètement, toutes les consoles qui passent le cap des quatre premières générations sortent du lot. Il est donc question, ici, d’une grande majorité de jeux vidéo en 2D.

Pour aller plus loin, le rétrogaming comprend plusieurs catégories de gamers : les accros, les collectionneurs, les vendeurs, les bricoleurs et les historiens. Tout un programme. Les premiers jouent, les deuxièmes sont fidèles aux brocantes et boutiques spécialisées ou encore au troc. Ce qui, forcément, induit le troisième type de joueurs : ceux qui en tirent bénéfice et commercialisent des produits convoités. Certains rétrogamers imaginent et créent des machines et procédés permettant aux autres de se replonger dans l’époque. D’où les fameux émulateurs. Les historiens, enfin, participent à la conservation du patrimoine vidéoludique.

Pour revenir sur l’aspect profit, on entend régulièrement parler de trésors inestimables (ou presque), dénichés au fin fond de placards. Ils valent de l’or, et ça, les collectionneurs le savent bien. Il y a notamment cette histoire, relatée durant l’été 2021. Un joueur, connu sous le nom de ydntkme, fait une trouvaille incroyable dans le grenier de son grand-père disparu. Une PlayStation 1, encore emballée, tout comme la manette Dualshock qui l’accompagne. L’histoire, rapportée auprès de Reddit, a fait le tour du globe. « Mon grand-père était une sorte de collectionneur. Il achetait de nombreux objets comme futurs cadeaux et oubliait simplement de les offrir à cause de son âge avancé. Nous avons trouvé de nombreux jouets et cadeaux encore sous emballage », avait expliqué ydntkme, qui gardera d’ailleurs la console, en souvenir de son grand-père.

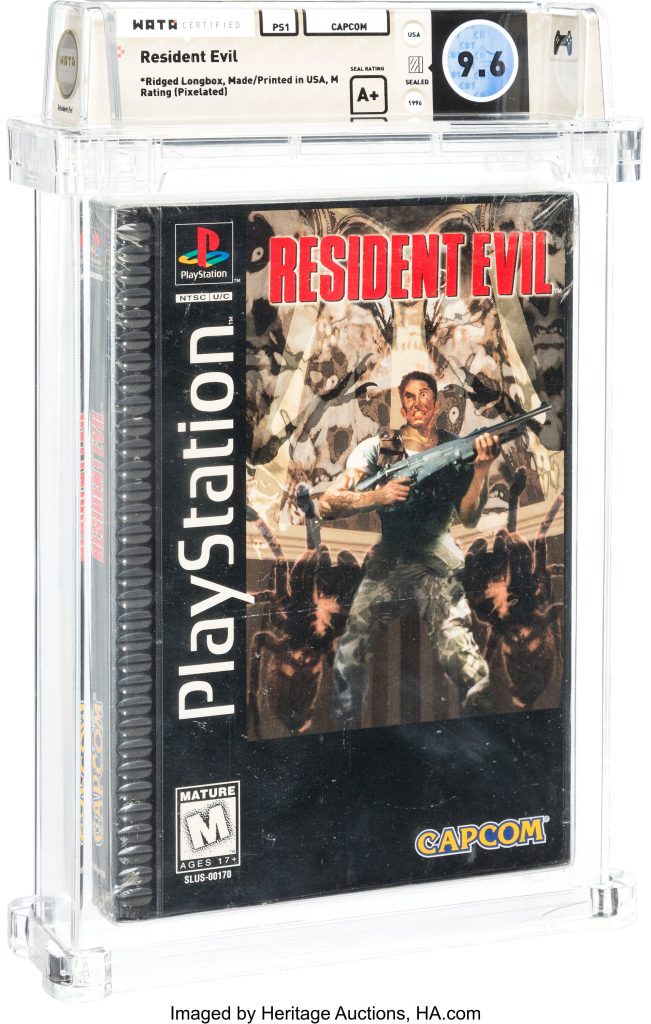

Dernièrement, en juillet 2022, Castlevania : Symphony of the Night s’est vendu à environ 16.000 €. Un mois plus tard, en août 2022, on apprenait également qu’un autre jeu était activement recherché par les collectionneurs, prêts à débourser des sommes incroyables. Cela se passe sur le site d’enchères en ligne Heritage Auctions : Resident Evil. L’une des premières versions de la licence japonaise a été estimée à un peu plus de 51.000 euros. La bagatelle…

Pour les nostalgiques du jeu, difficile de ne pas citer un joueur en particulier. Son nom ? Frédéric Molas. Il s’agit du Joueur du Grenier, un joueur invétéré qui présente, avec humour, des jeux vidéo rétro sur sa chaîne YouTube. Il n’est pas le seul puisque l’un des plus célèbres est sans nul doute Squeezie, de son véritable nom Lucas Hauchard. Mais pour être complet, mentionnons également le Bled’Art, Gotaga, Sora, Dooms ou encore Mickalow.

Et, enfin, pour réunir les aficionados du genre, de nombreux événements sont organisés chaque année. Parmi ces rendez-vous, nommons quelques exemples de rencontres françaises : la Paris Games Week, le Stunfest, le Toulouse Game Show ou même le Virtual Calais.

Le rétrogaming, les chiffres :

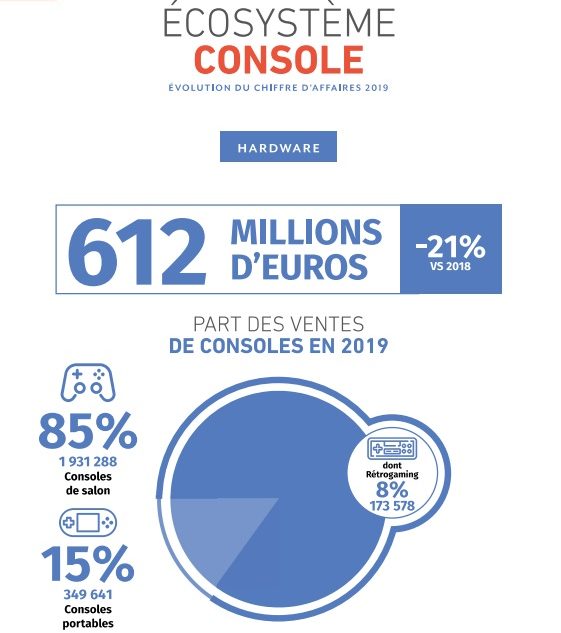

Selon le SELL, pour Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, la passion des Français pour le rétrogaming ne faiblit pas avec les années. Dans son bilan du marché français du jeu vidéo (édition 2020), il était indiqué que sur la totalité des ventes de consoles, en 2019, celles classées dans le rétrogaming atteignent les 8%, soit 173.578 machines.

Retour sur les plus grands succès rétro de Sony

Vous l’aurez compris, la PS1 et la PS2 sont les modèles phares de la marque, en matière de jeu rétro. Selon le média Libre ÉCO, la PS1 aurait même été la première à dépasser les 100 millions d’exemplaires vendus dans le monde. C’est elle qui a marqué l’arrivée du lecteur CD. En tout, elles ne sont que quatre à avoir dépassé le seuil des 100 millions de ventes. La PS1, donc, mais aussi la PS2 et la PS4. Trois sur quatre, finalement.

Objectivement, les succès du rétrogaming dépendent aussi des événements. Notons que la crise sanitaire du Covid-19 a marqué les joueurs. Il faut dire qu’en profitant des confinements pour effectuer le réaménagement de leur espace de vie, la place a été faite aux consoles rétro. Ressortant leurs souvenirs des cartons, ils ont ainsi pu renouer avec les grands classiques du genre.

En matière de jeux vidéo, certains se démarquent véritablement. Sur le podium des références les plus distribuées sous l’ère PlayStation 1, on retrouve en troisième position Gran Turismo 2, avec 9,3 millions de disques vendus. Juste devant, avec 10,8 millions d’exemplaires, son ainé, Gran Turismo. Et en première position, totalisant 11,1 millions de ventes : Final Fantasy VII. Les autres grands gagnants ? Dans l’ordre décroissant : Final Fantasy VIII, Tekken 3, Harry Potter à l’École des Sorciers, Tomb Raider II et Crash Bandicoot Warped. Côté PS2, ça va plus loin encore avec des incontournables tels que : Grand Theft Auto : San Andreas (17,3 millions), Gran Turismo 3 : A-Spec (14,8 millions) et Gran Turismo 4 (11,7 millions). Mais, assez parlé de chiffres, car le rétrogaming, c’est avant tout une histoire de sentiments.

Rétrogaming : l’avis des joueurs sur la question

Il y a les succès et les chiffres qui vont avec, oui. Mais il y a aussi les souvenirs des joueurs. Et c’est peut-être ce qui compte le plus, non ? Pour connaître leur avis sur ce fameux débat qui divise, nous leur avons simplement posé la question : « Rétrogaming, has been ou toujours ancré dans vos habitudes de jeu ? » Au travers d’un sondage en ligne, un panel de joueurs, âgés de 31 à 41 ans, s’est prêté à l’exercice. Il s’agit d’hommes et de femmes issus de domaines professionnels différents et qui conservent, malgré leur vie bien remplie, un goût prononcé pour le jeu vidéo et de tendres souvenirs devant leur écran. Pour PlayStation Inside, ils ont bien voulu replonger dans leurs souvenirs d’enfance…

Rétrogaming ou jeu actuel ? Leur opinion :

À mon sens, le rétrogaming et le gaming actuel constituent deux mondes indissociables. L’actuel marque l’arrivée de la réalité virtuelle, du graphisme poussé à l’extrême et aux fonctionnalités toujours plus démentes. Le rétrogaming, lui, garde la légendaire convivialité lors des parties en multijoueur sur la même console. Qui n’a pas passé des soirées mémorables à régler ses comptes sur un jeu de combat frénétique comme Tekken 3 ou sur des courses déjantées sur Mario Kart ? Bref, chacun ses avantages, mais j’avoue me retrouver particulièrement dans le rétrogaming.

Maxime, 32 ans. Il ne joue plus autant que durant son adolescence mais reste un joueur régulier, de façon hebdomadaire, à raison d’une à deux heures.

Les deux marchés (moderne et rétro) coexistent. J’ajouterai qu’ils sont chacun un moteur pour l’autre. Je peux d’ailleurs citer mon exemple, j’ai une Switch et une Stadia, et, à la base, je voulais des jeux récents. Sauf qu’une fois que je les ai finis, je retourne vers les titres collector et je paye des abonnements Nintendo pour avoir leur catalogue NES, SNES et N64. La vraie question est : Qu’est-ce qu’ils font chez Sega ?! Je veux ma New Dreamcast avec de vieilles perles dessus !

Baptiste, 36 ans. Il estime la fréquence de sa pratique du jeu vidéo à un week-end sur deux.

Dépassés ou pas dépassés, je ne sais pas. Mais j’ai toujours rêvé de rejouer à FF7 avec les graphismes d’aujourd’hui et c’est chose faite depuis la sortie du remake (il y a 2 ans). Il reproduit presque à l’identique la version à laquelle je jouais et c’est ce qui me plait.

Damien, 38 ans. Malgré son emploi dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, il parvient à jouer régulièrement aux jeux vidéo : environ 2 heures par semaine sur sa console et 1 heure par jour sur d’autres supports, comme son téléphone.

Le rétrogaming est dépourvu d’ultra-personnalisation et de nuances de gameplay. Ça a l’avantage de se concentrer sur l’essentiel : partager, s’amuser simplement. Et puis, à cette époque, les conceptions s’orientaient moins sur le côté addictif, et quand ça nous ennuyait, on faisait autre chose. Désormais, certains vivent plus dans le virtuel. Mais est-on dans un jeu vidéo avec plusieurs vies ?

Daria, 40 ans. Jusqu’à ses 16 ans, elle jouait environ 2 heures par jour mais aujourd’hui, le temps lui manque et elle ne pratique plus du tout.

Selon eux, le jeu rétro le plus marquant est…

Sans aucun doute, l’extraordinaire Metal Gear Solid. Cette licence a su affiner sans pareille la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo. Quand l’infiltration des années 80 et 90 ne se résumait qu’à avancer et passer derrière des ennemis pas spécialement intelligents, Metal Gear Solid a eu l’effet d’une véritable bombe dans le domaine. Entre des répliques cultes, des rebondissements à n’en plus finir et une histoire ficelée au maximum, on assiste en plus de tout ça à l’existence de personnages hauts en couleur et d’une grande profondeur. On éprouve de l’empathie pour certains et de la peur ou de la tension mélangée pour d’autres… Sans oublier la caractéristique la plus aboutie pour l’époque : l’interaction entre le jeu et le joueur. Un passage du jeu nécessite de trouver la fréquence radio d’une équipière. Cette fréquence ne se trouve ni plus ni moins que…. derrière la boîte du jeu, parmi les images d’illustration. Incroyable. Bref, sorti en 1999 chez nous, le petit garçon de 9 ans que j’étais à l’époque ne s’en est jamais remis !

Maxime, 32 ans.

Rayman et FFVII. Et ce n’est pas dépassé puisqu’ils rééditent et ressortent ces titres sur les consoles récentes. Certains, comme Ubisoft ou Nintendo, n’hésitent pas à créer de nouveaux jeux en 2D façon rétro.

Baptiste, 36 ans.

FF7, bien sûr ! Et puis Gran Turismo.

Damien, 38 ans.

Resident Evil. Terrifiant.

Jean-Baptiste, 41 ans, journaliste. Pour lui, le jeu vidéo est devenu un loisir très ponctuel : une fois par an, chez un ami, pour une partie de FIFA.

FFVII, grand classique. Rayman et Spyro aussi.

Lucile, 33 ans. Cette artiste joue encore, chaque semaine, de 2 à 3 fois, par session de 30 à 45 minutes.

Rayman, pour le plus connu, a occupé une bonne partie de mon adolescence, ainsi qu’Harry Potter à l’École des Sorciers ou encore (j’ai honte) Creatures. Mais mon préféré d’entre tous reste Croc : Legend of the Gobbos ! Oui, personne n’est parfait. Ce jeu m’a fait hurler plus d’une fois devant mon écran, chantonner les musiques entêtantes tout en essayant de guider ce personnage plutôt difficile à dompter.

Moi. Après tout, moi aussi, j’ai joué des heures durant…

Le rétrogaming, un marché qui se renouvelle

Le rétrogaming, de par la nostalgie qu’il réveille chez les joueurs, a un avenir encore bien juteux devant lui. Et ça, les éditeurs de jeux vidéo l’ont bien compris.

Pour pouvoir toucher et conserver ce public bien particulier, cette génération de gamers faisant face à des contraintes professionnelles et/ou familiales, il a fallu se montrer malin. Car même s’ils manquent parfois de temps pour se lancer dans de longues parties quotidiennes, leur engouement pour le jeu est encore bien réel. Et notamment pour les licences qui ont marqué leur jeunesse. Les rééditions, sous la forme de portage, remaster, remake et reboot, ont donc naturellement vu le jour. Mais pour bien comprendre, redéfinissons ensemble chacun de ces termes.

Commençons par le portage. Il s’agit du fait de rendre compatible un jeu existant avec un autre système, en l’adaptant pour une autre console ou en le faisant migrer d’une console vers le PC. Dans ce cas précis, le jeu ne subit aucune modification : les graphismes restent les mêmes, ainsi que le scénario et le gameplay. Logiquement, niveau budget, il ne s’agit pas d’un gros investissement, pour les développeurs. Si le joueur constate une amélioration graphique, elle ne s’explique que par le fait que l’architecture de la nouvelle console ou du PC engendre de meilleures performances, notamment visuelles. Prenons l’exemple de Rayman, dont la version de 1995 a fait l’objet de plusieurs portages. En 2008 notamment, le jeu était téléchargeable sur le PlayStation Network et chacun pouvait redécouvrir le plaisir de guider le fameux personnage à la mèche blonde sur sa PlayStation Portable, sa PS3 ou sur PlayStation Vita.

Concernant les remasters, il s’agit là de procéder à une refonte graphique du jeu, de manière à rendre le gameplay plus agréable. En effet, pour le gamer désormais habitué à évoluer dans des jeux vidéo en haute définition, pouvoir redécouvrir un jeu d’anthologie devient alors tout de suite plus engageant. Par exemple, on pourra citer la sortie, en 2017, de Crash Bandicoot N-Sane Trilogy. Pour les accros à ce jeu de plateforme mythique, c’était l’occasion de redécouvrir les trois premiers volets de la série : Crash Bandicoot (1996), Cortex Strikes Back (1997) et Warped (1998) sur PS4. Notons qu’en un peu moins de deux ans, cette compilation de remasters s’était vendue à plus de 10 millions d’exemplaires.

Parlons maintenant du remake. Là, tout change et c’est le plus souvent ce qui plaît aux gamers. Le travail graphique, le gameplay, mais aussi le scénario peuvent ainsi être entièrement revus. Certaines fonctionnalités peuvent même être ajoutées, grâce aux capacités des nouvelles générations de consoles : affichage amélioré, ajout d’une nouvelle manette, nouvelle technologie… L’idée est tout de même de conserver l’univers du jeu, les codes qui le caractérisent. En fait, pour l’éditeur, toute la subtilité sera de trouver le juste équilibre entre ce qui a fait le succès d’un jeu et toutes les facettes intéressantes qui méritent d’être développées. L’une des rééditions les plus marquantes est sans doute celle de Final Fantasy VII Remake, sortie en 2020 sur PS4, puis en 2021 sur PS5 et sur la plateforme Epic Games Store, et, encore plus récemment, sur Steam, en juin 2022.

Enfin, pour être complet, n’oublions pas le reboot. Pour le coup, dans ce cas, la revisite est presque totale. Les développeurs ne gardent plus que le personnage principal ou bien l’univers. Pour le reste, ils renouvellent tout, créant ainsi une toute nouvelle expérience de jeu. Là, on se doit de citer Tomb Raider, qui a fait l’objet d’un reboot complet de la licence en 2013. Sobrement baptisé Tomb Raider, il était d’abord rendu disponible sur PS3, Xbox 360 et sur PC. La version mise à jour, Tomb Raider : The Definitive Edition, a ensuite été commercialisée sur PS4 et Xbox One, en janvier 2014. Les deux suites de ce reboot, Rise of the Tomb Raider (2015) et Shadow of the Tomb Raider (2018) achevaient de régaler les fans de la célèbre archéologue, Lara Croft.

En résumé, le rétrogaming est une affaire de goûts, bien sûr. Pour certains, il s’agit de dénicher la perle rare, celle que tout le monde pourra admirer dans son salon, mise en évidence au milieu des consoles de jeu toutes générations confondues. Pour d’autres, il s’agit de trésors à conserver, bien précieusement, à l’abri de la poussière et des rayons du soleil. Enfin, il y a ceux qui apprécient avant tout de retomber en enfance, à une époque où tout était plus simple. Celle des goûters vite avalés avant de foncer devant la télévision. Celle aussi des disputes entre frères et sœurs pour savoir qui des deux aura la manette qui (soi-disant) fonctionne le mieux. Et dire que, d’ici quelques décennies, ce sont probablement les fratries actuelles qui regarderont la PS5 avec nostalgie…

Très bon article, bravo !

Un article plutôt complet, qui traite de plusieurs facettes du retrogaming, mais je trouve qu’il y a déjà un parti prit dans par la rédaction. Selon moi, il manque le point de vue de ceux qui ne comprennent pas l’engouement pour ces vieux jeux, notamment par leurs visuels complètement dépassé et leur gameplay archaïque, ou qui trouvent que les remaster sont une perte de temps et de fonds au détriment du développement de nouveaux jeux.